来源:重庆日报

时不我待,只争朝夕。2月5日,市委召开“新春第一会”,提出迭代升级“六区一高地”建设体系构架,发出2025年建设“六区一高地”的动员令和施工图。“新春第一会”后,重庆开始举行“建设‘六区一高地’”主题新闻发布会,助推“六区一高地”宏伟蓝图变为现实。

2月6日,在第一场“2025年重庆市推进西部地区高质量发展先行区建设新闻发布会”上,市发展改革委党组成员、副主任、新闻发言人朱江表示,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,打造西部地区高质量发展先行区,既是新时代推动西部大开发的重要举措,也是现代化新重庆建设的重要支撑,为在全国高质量发展版图中争创新地位明确了“任务书”、吹响了“冲锋号”。

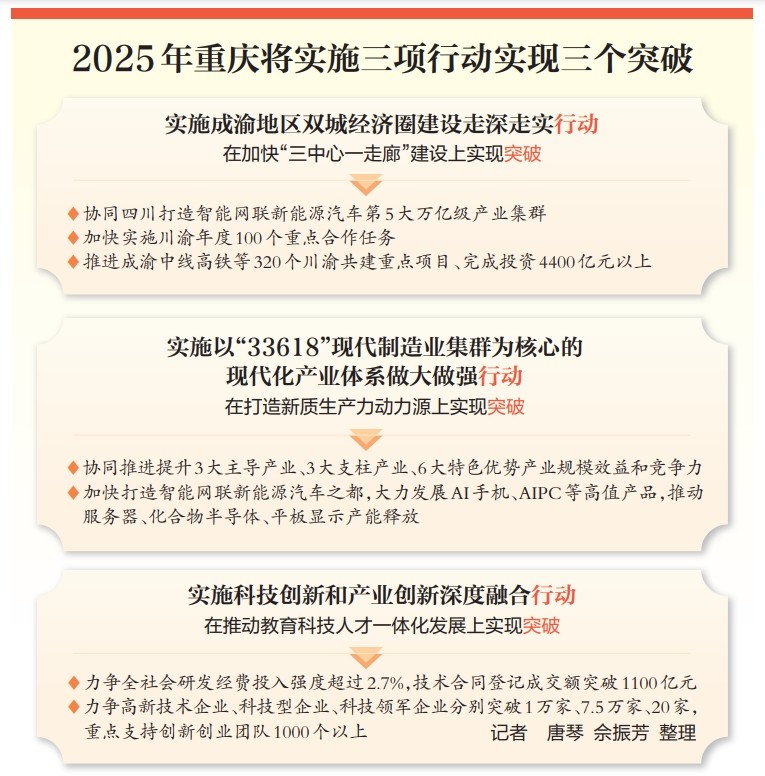

朱江介绍,2025年重庆将实施三项行动、实现三个突破:实施成渝地区双城经济圈建设走深走实行动,在加快“三中心一走廊”建设上实现突破;实施以“33618”现代制造业集群为核心的现代化产业体系做大做强行动,在打造新质生产力动力源上实现突破;实施科技创新和产业创新深度融合行动,在推动教育科技人才一体化发展上实现突破。

重庆如何以“实施三项行动、实现三个突破”为统领,加速推进西部地区高质量发展先行区建设?出席发布会的嘉宾作了解答。

力争川渝GDP总量

突破10万亿元

“成渝地区双城经济圈建设5年来,川渝地区经济实力大幅跃升,引领西部、服务全国的显示度和贡献度明显增强。”朱江表示。

从经济总量看,两省市地区生产总值从2019年的6.9万亿元增加到了2024年的9.7万亿元,连续跨越3个万亿级台阶。

从产业体系看,共建电子信息、装备制造、先进材料、特色消费品四大万亿级产业集群,笔电产量占全球的1/3,“川渝造”成为中国制造响当当的名片。

从区域发展格局看,重庆都市圈、成都都市圈双核引擎功能不断增强,带动成渝中部加速崛起,万达开等10个毗邻地区合作平台能级持续提升。

朱江透露,2025年,重庆将乘势而上、主动作为,力争川渝GDP总量突破10万亿元,进一步提升双城经济圈的经济实力、发展活力。

争取国家赋能,配合国家做好《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》评估、出台双城经济圈建设“十五五”实施方案,推动成渝地区“一带一路”国际技术转移中心建设等一批国家部委支持事项落地落实。

狠抓任务落实,对标“三中心一走廊”建设新要求,协同四川打造智能网联新能源汽车第5大万亿级产业集群,加快实施川渝年度100个重点合作任务,推进成渝中线高铁等320个川渝共建重点项目、完成投资4400亿元以上,推动重庆成都双核联动联建50个合作事项、10个毗邻地区功能平台深化合作。

健全机制保障,迭代实施双城经济圈建设“十项行动”“四张清单”,加快构建具有全国影响力、重庆辨识度的标志性成果体系,推进双城经济圈建设向更宽领域、更深层次拓展。

巴蜀文化旅游走廊建设作为双城经济圈建设“三中心一走廊”的重要内容,也是媒体关注的重点。

市文化旅游委党委委员、副主任朱茂介绍,2025年,重庆将强化巴蜀文化旅游走廊引领带动,做好以下几方面工作:

提升文旅高品质生活内涵,打造全民艺术盛典,高质量承办第十四届中国艺术节暨第二十届群星奖等重要活动;实施“振兴川剧”工程,提升“成渝话剧双城记”、演唱会之都、温泉之都等品牌活动。

建设世界级旅游目的地,加强成渝双核联动,建立川渝入境旅游协同机制,推出成渝双核国际化旅游线路、长江三峡旅游等渝进蓉出、蓉进渝出精品线路。

打造文旅大数据平台,实施成渝文化旅游数据互联互通工程,提速实施畅游巴蜀便捷行动,加快实现川渝文化旅游“一码通”。

“今年,我们还计划打造‘巴蜀文旅走廊’专列号,与重庆、四川的各个景点串联运行,持续举办‘巴山蜀水·运动川渝’体育旅游消费季活动。”朱茂表示。

力争新能源汽车产量

提升至130万辆

建设西部地区高质量发展先行区,离不开高质量的产业支撑。

“当前,重庆‘33618’现代制造业集群体系能级加速壮大,新能源汽车产量增长90%、整车出口突破50万辆,笔记本电脑产量稳居全球第一,功率半导体产量居全国第三。”朱江表示,今年,重庆将推动优势主导产业、新兴产业未来产业、传统产业“智改数转绿色化”、现代服务业4个“集聚成势”,做强西部地区高质量发展先行区“硬支撑”。

其中,工业是重庆经济的“大梁”,工业稳则经济稳。

“2024年,重庆工业经济发展稳中有进,规上工业增加值增长7.3%,工业对地区生产总值贡献率达到30%,拉动地区生产总值增长1.7个百分点。”市经济信息委党组成员、副主任罗莉透露,今年,重庆将重点抓好3方面工作,进一步发挥工业在西部地区高质量发展先行区建设中的“主引擎”作用。

具体包括,提升“33618”现代制造业集群发展能级。协同推进提升3大主导产业、3大支柱产业、6大特色优势产业规模效益和竞争力。加快打造智能网联新能源汽车之都,大力发展AI手机、AIPC等高值产品,推动服务器、化合物半导体、平板显示产能释放,巩固世界级智能终端制造基地地位。

不断增强产业科技创新能力。坚持以产业创新引领全面创新,加快企业主导型产业创新综合体建设;支持企业建强研发机构,争创国家制造业创新中心;迭代“产业研究院+产业基金+产业园区”科技成果产业化矩阵体系,布局建设开放共享的概念验证、中试验证平台和科创共享工厂。

开展传统产业“智改数转绿色化”行动。落实国家和市级稳经济一揽子增量政策,深化制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程;深化制造业数字化转型,建设一批数字化车间、智能工厂和未来工厂;深化绿色制造体系“国家级、市级、区县级三级贯通”,提速制造业绿色低碳转型。

其中,备受消费者喜爱的智能网联新能源汽车也是媒体关注的焦点。

“重庆就是要为消费者造好车、造好用的车、造喜欢的车。”罗莉表示,今年,重庆将力争新能源汽车产量提升至130万辆。

具体来看,重庆将促进整零协同,发挥整车企业引领作用,带动新能源汽车大小三电技术提升和产业集聚,加快招引一批强链补链延链扩链关键零部件项目。

深化融合发展,制定实施汽车电子产业创新发展行动计划,推进集成电路、平板显示、汽车电子等融合配套;加快发展操作系统等全链条汽车软件,构建“软件+智能+硬件”一体化发展格局。

优化产业生态。加快充换电等基础设施建设,打造“便捷超充之城”“车辆、道路基础设施、云端数据处理平台”一体化建设标杆城市和自动驾驶生态高地。

力争技术合同登记成交额

突破1100亿元

科技是第一生产力,西部地区高质量发展先行区建设离不开科技创新。

“当前,重庆‘双倍增’行动带动新入库科技型企业超过1.1万家,全社会研发投入强度预计提升到2.6%,技术合同成交额974亿元、增长12.6%,综合科技创新水平排名西部第1、全国第7。”朱江表示。

2025年,重庆将推动促进优质教育资源、推动“416”科技创新成果、争取国家战略科技力量、推动科技创新和产业创新融合项目、推动创新人才引育工程5个“加快落地”,打造西部地区高质量发展先行区“动力源”。

其中,以产业创新为引领的全面创新正推动区域创新效能显著提升。

“2024年,重庆科技型企业69820家、增长19.3%,高新技术企业8837家、增长15.98%,研发人员预计25万人。”市科技局党委委员、副局长、新闻发言人王伟表示。

下一步,重庆将深化“416”科技创新布局,聚焦无人机等新领域,构建“新科技+新产业+新生态”体系,力争全社会研发经费投入强度超过2.7%,技术合同登记成交额突破1100亿元。

具体来看,重庆将突出科技攻“尖”,建设一批新领域新方向重大科创平台,实施基础研究引领计划、颠覆性技术突破计划、关键核心技术攻坚计划,在人工智能等领域加快取得一批重大技术创新成果。

加快产业向“新”,力争高新技术企业、科技型企业、科技领军企业分别突破1万家、7.5万家、20家,重点支持创新创业团队1000个以上。

促进生态更“优”,营造一流创新生态,构建教育科技人才一体化发展机制,加快建设“一带一路”科技创新合作区。

科技创新、新质生产力的发展离不开金融支持。

“目前,我市已基本形成支持科技型企业成长的股权投资、信贷服务、资本市场和金融生态‘4个体系’。”市委金融办副主任、市地方金融局副局长陈智表示,全市股权投资基金在投科技型企业项目超过860个、近两年保持50%以上的快速增长,区域性股权市场“专精特新”专板挂牌企业数量达到625家,推出“经营成果挂钩贷款”等科技信贷产品100余款,截至去年12月,科技型企业贷款余额超过了7000亿元。

下一步,重庆将推动构建“股贷债保”联动的科技金融综合服务体系,做好4个方面工作:

发展壮大股权投资基金,整合种子、天使、风投、产业引导基金等力量,在项目募集、投资、管理、退出四个阶段,提供全周期科创资本服务。

继续完善科技信贷服务,加快打造科技金融专营机构,创新“贷款+外部直投”“贷款+认股权”等投贷联动模式,促进供需有效对接。

用好多层次资本市场,积极助推科技型企业上市,畅通发债“绿色通道”,推动上市公司开展并购重组和再融资。

优化金融市场生态,打造“四链融合”的科技要素交易中心,引进第三方专业服务机构,促进“产业+金融+科技”的良性循环。

重庆市外商投资促进中心版权所有 重庆市外商投资促进中心主办 地址:重庆市江北区建新北路65号外经贸大厦9楼 联系电话:+86 23 67862888

Copyright © 2012-2023 All Rights Reserved.

渝ICP备12005872号-12

渝公网安备 50010502000477号

严禁复制或建立镜像站

渝公网安备 50010502000477号

严禁复制或建立镜像站

官方微信

+86 23 67862888

+86 23 67960698